Nach 120 Jahren brandaktuell: „Die Wolken“ spielen „Drei Schwestern“ nach Anton Tschechow

„Drei Schwestern“ nach Anton Tschechow

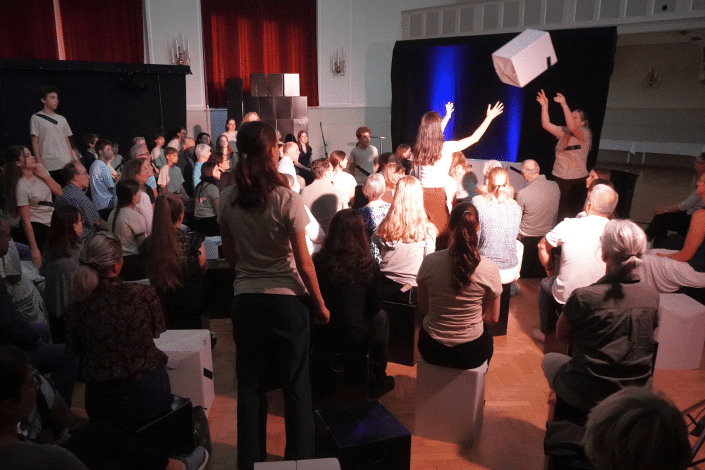

Thomas Ritter, Lehrer und Theaterleiter am Ernst-Mach-Gymnasium (EMG), hält normalerweise keine Reden, in diesem Fall ist es ihm aber besonders wichtig: „Ich bin Schulleiterin Gabriele Langner sehr dankbar, dass so etwas möglich ist. Wir hatten zwar ein sehr gutes Hygienekonzept, trotzdem hätte sie „nein“ sagen können.“ Doch Langner gibt grünes Licht für die Aufführung der Gruppe „Die Wolken“, die sich hauptsächlich aus ehemaligen Schülern des EMGs zusammensetzt. Gemeinsam spielt das Ensemble das Stück „Drei Schwestern“ nach Anton Tschechow, das seine Uraufführung 1901 in Moskau erlebt. In seiner klassischen Version dauert es rund sieben Stunden. Es dreht sich um Irina, Mascha und Olga, Schwestern in der russischen Provinz, deren Partner, Liebhaber und Familie. Die drei eint der Wille, nach Moskau zu fliehen, um den festen Strukturen zu entkommen. Es fallen viele Worte, die beim Gegenüber nicht ankommen.

Kein 1:1

Melancholie und Wehmut durchzieht das gesamte Stück, deren Figuren sich die Frage nach dem individuellen Glück stellen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Stück anders zu erzählen, als von A bis Z. Gerade in diesem Fall wäre es für uns alle gar nicht möglich gewesen. Wir hätten weder die Zeit noch die Möglichkeiten gehabt“, sagt Spielleiter Thomas Ritter. „Vielmehr haben wir uns von Stimmungen, Atmosphären, Figuren, aber auch dem Handlungssträngen, inspirieren lassen, Ausschnitte genommen und sie auf unsere Art und Weise performativ oder auch schauspielerisch umgesetzt.“ Es ergebe für ihn keinen Sinn, alles möglichst „glatt und verträglich nachzuerzählen“, da liege zu wenig offen: „Die anders erzählte Geschichte macht den Zugriff aufs Unterbewusste oder andere Mechanismen einfacher, reißt auf und legt Wunden offen“, begründet Ritter die „eigene Spielart“.

„Wir machen es dem Zuschauer möglich, sich vom reinen „Verstehensprozess“ der Handlung abzukoppeln, das nutzen wir auch als Arbeitsform.“

Thomas Ritter, Lehrer am EMG und Spielleiter

Parallelen zu heute

Zwischen dem sehr reduzierten Bühnenbild, unterbrochen von tänzerischen Motiven oder Gruppenchoreographien, transformieren die Darsteller, die zwischen 20 und 25 Jahre alt sind, behutsam ausgewählte Textstellen, verschiedene „Highlights“, unbekannte Dinge oder auch nur einzelne Sätze, in eine Theaterform. „Der Zuschauer soll überhaupt nicht der Handlung folgen, das wollten wir ihm gar nicht zumuten, sondern er sollte sich von der Atmosphäre auf dem Land in der russischen Provinz, diese Leere und das Warten, die Langeweile, die Tatenlosigkeit und die vielen nutzlosen Worte, die keinen weiterbringen, anregen lassen“, erläutert Thomas Ritter. Themen, die 120 Jahre nach der Erstaufführung noch genauso relevant sind, gerade seit der Pandemie. Der Zuschauer hört „höchstens zehn Prozent des Originaltextes“, erlebt aneinandergereihte Momente. Dabei spiele die „subkutane Erschütterung der Person unter der Oberfläche“ eine große Rolle, verstärkt durch extrem laute russisch-elektronische Musik-Effekte: „So haben wir versucht, auf Situationen aufmerksam zu machen, in denen etwas nicht stimmt“, erklärt Ritter das Ausdrucksmittel.

Der Wunsch

Letztendlich sei es eine sehr komische, gleichzeitig sehr berührende Geschichte, in der das Publikum, ähnlich wie im Fernsehformat „Big Brother“, Menschen dabei zuschaut, wie sie nichts tun und nicht weiterkommen, trotzdem träumen und hoffen, die in sich selbst gefangen sind und um sich selbst kreisen: „Das Stück ist auch ein bisschen Meditation über unser oft schleifenartiges Steckenbleiben des Daseins, unterbrochen durch schockartige Augenblicke“, analysiert Ritter. Er glaube nicht, dem Publikum damit etwas zuzumuten: „Für unsere Verhältnisse ist das relativ klassisch, da sind Menschen abgebildet, die Sätze sagen, miteinander sprechen, sich wunderschöne Liebeserklärungen machen. Sie sind lustig, interagieren und kommunizieren“, betont Ritter. Besonders sei die „Ausschnitthafigkeit“, das Fragmentarische und Unzusammenhängende: „Wir machen es dem Zuschauer möglich, sich vom reinen „Verstehensprozess“ der Handlung abzukoppeln, das nutzen wir auch als Arbeitsform.“ Mit dieser Vorgehensweise wollen die Darsteller und der Spielleiter verhindern, das Publikum in ein „Handlungskorsett“ zu zwängen, sondern ihm vielmehr Möglichkeiten eröffnen, „da anzudocken, wo man Lust hat“, sagt Ritter. „Tschechow hat uns hier ein Angebot gemacht, ich weiß nicht, ob er damit einverstanden wäre. Ich hätte ihn ja gerne dabei gehabt“, meint Ritter verschmitzt. „Dann hätte ich ihn gefragt: „Ist das nicht unglaublich? Wir spielen deine Sachen nicht als Handlung, sondern lassen sie ganz nah an uns heran.“ Hätte er dann gesagt: „Aber so ist mein Stück kaputt“, hätte ich geantwortet: „Nein, ist es nicht, es lebt nach 120 Jahren neu auf. Wir können uns kaum etwas Aktuelleres vorstellen, als über Langeweile im Dasein zu sprechen.“ Dann hätte ich darauf gehofft, mit ihm ein Bierchen oder Wodka zu trinken“, gibt Thomas Ritter preis.

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Fotos: Janina Kufner